CONTENTS

【CODA コーダ】メイキングムービー【60秒ショート版】

ロング版は購入後の特典映像になっております。

アルバム『CODA』について

2001年三月、コロナ禍も一年を越え、音楽シーンがすっかり沈滞していた時に、「このままじゃ自分自身が腐ってしまう。こんな時にこそ何か前向きなことをしないといけない」と、まさに逆転の発想で一念発起して始めたこのプロジェクト。本当に長く苦しくも、実に有意義な日々でした。そしてなんとかやり通すことができてほっとしています。この章を読んでいただく時には、是非併せてそのアルバム「CODA」を聴きながら読んでいただければと思います。

各楽曲の解説の前に、このアルバム「CODA」の全体像についてお話ししておきます。

アルバムタイトルの「CODA」ですが、これは音楽家なら誰でも知っている音楽用語です。インターネットで調べればすぐ出てきますが、日本語では「最終楽章」といった訳が付いています。僕自身の音楽生活もそろそろ最終楽章に入ったのではないか、そんな想いの中で作り上げたアルバムなので、その音楽用語をタイトルにすることにしました。

いよいよミュージシャンとしてのエンディングが、ぼんやりながらも見えてきたような気がする昨今、ではそこに向けてどんな終わらせ方にするのかということを考えた時に、「ならばとにかく、最後に一枚、アルバムを作ろう」ということで思い立った企画です。ここ数年の音楽業界の流れを見ていると、CDというメディア自体が終わろうとしていますし、加えてアルバムという形で、数曲を一つのアルバムに収録して、それを一つの作品として聴いてもらうという音楽の聴き方も、過去のものとなろうとしていると言えます。でも僕自身は、音楽を始めたときから今までずっと、基本はアルバムという形で多くの素晴らしいミュージシャンの作品に接してきたので、アルバムこそが、そのミュージシャンの想いやスタイル、アイデア、音楽的方向性等々を明確に示すことができる発表の方法だと思っています。

時代の流れと自分の考え方に乖離が生まれ出した昨今、その意味でも、いまが自分に取ってアルバムを出す最後のチャンスであり、それが引いては自分自身の最終楽章を在り方を示唆できるのではないかと感じたわけです。自分は今まさに、自分自身の「CODA」に進行したということですね。

僕は、自分で発表する自分名義のアルバムは生涯に二枚と決めていました。その大きな理由は、僕がベーシスト、ミュージシャン、さらにはアーティストとして尊敬して止まないジャコ・パストリアスが発表したアルバムが、基本的には生涯二枚(と僕は思っています)だったからです。彼ほどのミュージシャンが生涯に二枚しか出していないのに、自分がそれ以上出せるとは到底思えない、そんな考えから、生涯二枚と決めていました。

1枚目は一九九七年に出した「三色の虹」です。自分で言うのも何ですが、本当に気持ちを込めた、そしてそのときにできる自分のすべての力を注ぎ込んだアルバムでした。そんなアルバムを37歳の時に出したものですから、二枚目を出すということに対して本当にハードルが上がってしまい、結局二枚目を作ろうと思い立つまでに25年の歳月が掛かってしまいました。

というか、正直なことを言うと、もう僕には二枚目は無理だろうと半ば諦めかけていました。歳も重ね、エネルギーも37歳の時の自分には叶わなくなってきている上に、音楽やジャズを取り巻く環境も悪化の一途、まさに下降線を辿るばかりです。もちろんそんな状況ですからCDも売れないし、さらには先にも言ったとおり、アルバムという発表の方法も終焉を迎えています。

そこに加えてコロナ禍です。もうアルバムを出すというような状況ではまったくなくなってきているのですが、そんな追い詰められた状況であったからこそ、逆転の発想が生まれたといえます。コロナでこんな時間があるのだから、この時間を有効活用しよう。こんな時だからこそ、自分の音楽を見つめ直し、自分の音楽人生の集大成的な作品を作ろうと思い立ったわけです。コロナがなければこのアルバムは生まれなかったかもしれません。

コロナ以前は、忙しいながらも、逆にそのことに終われてなんとなく日々を過ごし、ただただその日の仕事にエネルギーを消費し、そして徐々に諦めの気持ちばかりが募っていくといった状況でした。これと言って胸を張れるような、納得のいく結果を残せないまま歳を重ね、そしていつの日かベースを置く日を、思考停止のうちに待っていたのもしれません。いやはや、「コロナさん、ありがとう」です。

このアルバムでは、97年の一枚目のアルバム発表後、ほぼ完全燃焼していた自分の中に、再び創作意欲が生まれ始めた2000年頃から書き溜めた楽曲がその多くを占めています。それに、アルバム制作を思い立った2021年以降に作った楽曲を数曲加えました。

そういう経緯ですから、この企画では四十歳過ぎくらいの時に作った自分の曲と向き合うことが中心になっています。いやはや、自分でも本当に驚くほどに、その頃の納浩一はやる気と意欲、高いモチベーションに溢れていることに気付かされました。特にビッグバンドの曲はすべてその四〇代前半に書いたものなのですが、今回改めてアレンジをし直しながら、「よくここまで書いたなぁ。なんて意欲があるんだ。いまの僕なら絶対に無理」というような内容ばかり。その意味では、このプロジェクトは言わば、四〇歳の頃のやる気満々な自分と、六〇歳の還暦を過ぎ、俯瞰して音楽を見ることができるようになった自分という二人の納浩一が対峙しながら、お互いの良いところを出し合って音楽を創作していると言ってもいい、ある意味、二人の共同作業でした。そう考えると、作曲したときから二〇年ほどの時間を置いてから、それらの曲を作品として発表しようとしたことが良かったのかもしれません。

楽曲解説

1)B.B.Groove

参加メンバー

El.Gt: 布川俊樹、梶原順

Baritone Sax: 小池修

Dr: 山木秀夫

解説

1997年に初リーダーアルバム 「三色の虹」を出した直後の僕は、自分の記憶に残るイメージとしては、しばらくは燃え尽き症候群だったように思います。

今回のアルバム「CODA」に負けないくらいのエネルギーと予算をつぎ込んでの制作でしたし、バークリー時代から書き溜めてきたオリジナル作品を一気に吐き出したため、「この先何をやろう、どこに進めばよいんだろう」というような、例えるなら糸が切れた凧のような状態だったと思います。

とはいえ、いまと違って当時はまだ30歳代後半。気合いもエネルギーもいまとは雲泥の差と言えるくらい、みなぎっていました。音楽シーンの状況も、もちろん今よりずっと良かったので、1年ほど経った頃、気を奮い立たせ思いついたのが、ロックやファンク色の強い音楽を作ろうというアイデアでした。そこには、その頃のマーカス・ミラーのアルバムやライブでのアプローチがひとつのヒントとなりました。

彼はベーシストと言いながらも、自分のバンドではメロディやソロを弾いている場面が実に多いことは、皆さんもご存じかと思います。そういう状況では、当たり前ですがベーシストがいなくなります。そんなときに、そのベースパートを担当するのがキーボードだったんですね。僕も新しいユニットでは、もう少しベースがメロディを取ったりソロを取ったりする状況が多いアプローチにトライしてみたいと思ったのですが、さすがにキーボードを使うとマーカス・ミラーと同じになります。そこで浮かんだアイデアが、バリトンサックスの利用です。

バリトンサックスというのは、本当に良い音色を持っています。美しいメロディを吹かせれば、ジェリー・マリガンじゃありませんが、実に艶やかなサウンドになる一方、ファンクビートを任せれば、タワー・オブ・パワーのドクターのように、ベースに負けないグルーブが出せます。そんな楽器を入れれば、きっと個性的なサウンドを創ることが出来るのではないかと考えたわけです。でも、それだけでは面白くありません。

もう一ひねり加えて、敢えてキーボードは入れず、その代わりにロック色の強いギター、しかも贅沢に二人入れてツインリードにする。そうすればボトムはファンク、それに乗っかるハーモニーやメロディ、ソロはロックというような、ある種マイルスやプリンスのようなサウンドができるのではないかと考えたのです。

ギタリストには、布川俊樹さんと矢堀孝一さんという、ロック、ジャズ、ファンク、フュージョンと、何でも来いという二人にお願いしました。リズム隊は、ドラムスに岩瀬立飛さん、パーカッションに岡部洋一さんという、今回のアルバムでも大活躍の二人です。そして核となるバリトン・サックスには、これはもう小池修さん以外に考えられないということで、この五人のメンバーで立ち上げたのがB.B.Grooveというユニットです。

このユニットでは僕のオリジナル曲を中心に演奏していたのですが、ロック色の強いサウンドを目指すのならば、いっそロックの王道の曲もカバーしようと思い立ち、ディープ・パープルの「Lazy」やエアロ・スミスの「Walk This Way」といった、まさにこれぞロックというような曲もカバーしました。ボーカリストのチャカにゲストで参加してもらったときには、その「Walk This Way」を、みんなでコーラスをしたりしましたし、さらにはプリンスの曲なども取り上げました。

今回、「CODA」に収録した曲は、元々はウェイン・ショーターの「Nefertitti」という曲をこのユニット用にアレンしたものが素となっています。あのゆったりしたメロディの後ろで、ベースとバリトンによるパンチが効いたユニゾンフレーズを演奏させるというアイデアでした。

実を言うとここ二十年ほど、僕はすっかりそのアレンジの存在を忘れていました。2021年にこの「CODA」用の選曲やアレンジを考えているときに、あるライブでの演奏後、「納さん、懐かしい音源がありますよ。1999年のクリスマスの日に六本木でやったB.B.Grooveのライブ音源。よかったら聞いてみてください」といって、その時の音源をいただきました。その中にこの「Neferitti」があったのです。その演奏を聴いた瞬間に、「これはかっこいい。是非新作に入れよう!」となったわけです。ですが、今回のアルバムは全てオリジナル曲を収録すると決めていました。そこでこのアレンジをよく聞いてみると、実はその「Nefertitti」のメロディはそれほど重要ではない、それよりもベースとバリトンのフレーズの方こそがこのアレンジの重要な要素であると思ったので、だったらいっそ、「Nefertitti」のメロディを取っ払って、違うメロディを載せよう、そうすれば完全に僕自身のオリジナル曲になるというところから、作曲のやり直しが始まりました。

しかし結局、ベースとバリトンのフレーズに負けないような存在感のあるメロディが浮かばず、ならばいっそメロディの代わりに、アコースティックベースでバキバキとソロを取るというアレンジにしてしまえとうことで、こんな曲になった次第です。

この曲の重要なコンセプトは、とにかくロック・ファンク色の強いサウンドにするということでしたが、さらには、アルバム全体のコンセプトをこの曲によって提示させたいということで、この曲をアルバムの一曲目に持ってくることにしました。もう少し具体的に言えば、この曲のイメージはレッド・ツェッペリンの「移民の歌」なんです。「移民の歌」はツェッペリンのアルバム「ツェッペリンⅢ」の1曲目を飾っていますが、そのイメージです。また曲の途中にある何拍子だか分からないようなセクションも、その着想の素はこれまたツェッペリンの「Black Dog」です。「Black Dog」では、途中にドラムスのパターンとその他の楽器のリズムが全くかみ合わないようなセクションがあるのですが、そんなアイデアも取り入れてみようと考えました。

この曲は、僕が愛してやまない、そして人生を通して一番よく聴いたといっても過言ではない、ツェッペリンへのオマージュと言えます。そんな曲なので、トラックダウンの時にもエンジニアの渡辺さんに、「ドラムスの音やギターの音色、さらには二人のギターの振り分け等々、とにかくツェッペリンのようにしてください」とお願いしました。「おそらく、納浩一のアルバムならアコースティックなサウンドじゃないか」と予想されていた人は、この一曲目を聴いた瞬間に面食らったのではないでしょうか。

僕のルーツを探れば、七十年代中盤からから八十年代初頭にかけて聞き漁ったロックでありソウルでありファンクに行き着きます。それはビートルズ、ディープ・パープル、ツェッペリン、アース・ウィンド・アンド・ファイア、スティービー・ワンダー、ダニー・ハサウェイ、マイルス等々です。そんなルーツに正直に向き合ったら、こんな楽曲になりました。

面食らった方、すいません。

2)Change The Rhythm

参加メンバー

A.Sax:本田雅人

T.Sax、B.Sax:小池修

Tp:西村浩二、奥村晶

Tb:村田陽一

Gt:竹中俊二

Dr:則竹裕之

Per:岡部洋一

Programming:小野塚晃

ソリスト:本田雅人、村田陽一、竹中俊二、則竹裕之

解説

ジャズについて知識がある人なら、「リズムチェンジ」という言葉を聞いたことがある方もいるかと思います。これはジャズで頻繁に演奏される、ある決まったコード進行でできた曲を総称して使う用語です。因みにそれらの曲を、日本語では「循環曲」と呼んでいます。

もうひとつ、同じようにジャズでよく取り上げられる曲の総称に「ブルース」があることはご存じですよね。「ブルース」と聞いて、それがある一定の曲のフォーム(形式)のことを指していると分かる人は、かなりジャズの知識のある人と言ってもいいでしょう。普通なら、「ブルース」といえば、「ブルース・フィーリング」とよく言われる、いわゆる「ブルージー」な雰囲気やサウンドのカラーを連想すると思います。そう、昭和歌謡でよくあった「港町ブルース」や「柳ヶ瀬ブルース」といった曲の持つ、あの独特のサウンドですね。でも我々、ジャズ(あるいはブルース、ロック系にも通じる)ミュージシャンにとってブルースとは、12小節(24小節の場合もある)で構成され、トニックやサブドミナント、ドミナントといった機能を持つコードが決まった場所に配置されている曲のフォームのことを指します。

ブルースが決まったフォームを表すのと同様に、リズムチェンジは決まったコード進行に沿って作られた曲を指します。そのある決まったコード進行とは、デューク・エリントンの「アイ・ガット・ア・リズム」で使われているコード進行が大本となっています。「アイ・ガット・ア・リズム」という曲のコード進行(コード・チェンジ)を使って、それに違うメロディを載せた曲の数々を総称して、それを縮めて「リズム・チェンジ」と呼んでいるわけです。

ジャズの場合、ソロが始まってしまえば、テーマのコード進行に沿って、ソロを長々と取るわけですから、テーマが違っても、結局は同じコード進行上でソロを回すことになります。したがって、テーマがどんなメロディであるかということは、実はそれほど重要でないともいえます。

では実際、そのコード進行を使って書かれた曲にどんな曲があるのでしょう。特に有名な曲では、「アンソロポロジー」(ディジー・ガレスピー)、「オレオ」(ソニー・ロリンズ)、「リズム・ア・ニング」(セロニアス・モンク)、「ザ・テーマ」(マイルス・デイビス)などがそれに当たりますが、これら以外にもおそらく数十曲はあると思います。

長々と書いてきましたが、もうおわかりですね。 実は僕のこの曲も、その「リズムチェンジ」の概念が土台になっているのです。ただそれらの有名な曲と同じように、僕がそのコード進行上で、メロディだけを変えた曲を作り、なおかつそれを普通のジャズでそのまま演奏したとしても、マイルスやソニー・ロリンズらの名演には到底太刀打ちできません。それにこの2022年に、「僕の音楽人生の集大成の作品です」なんて気合いを入れて作ったアルバムで、普通に演奏した「リズムチェンジ」を収録しても、面白いとも思えません。「なんやこれ、普通のリズムチェンジやん」ってね。とはいえ、実はこの曲自体は2000年頃に作曲したものですが。

そこで浮かんだのが、「リズムチェンジ」をさらに一ひねりして、リズムそのものも変化するようなアレンジにしてみてはどうかという着想です。そのアイデアから生まれたのが、まさにタイトル通りの「チェンジ・ザ・リズム」です。「リズムチェンジ」というフォームの曲で、しかもその「リズムもチェンジさせる」ということです。

お聞きになって分かるように、曲の冒頭から、二つの違ったテンポのリズムが重なり合うように流れるという仕組みになっています。これは当然ですが、それぞれ適当なものをでたらめに合体させているわけではなく、ちゃんと数学的に合うように計算しています。でも聴覚上は全く関係ないテンポに行ったり来たりしているように聞こえるかもしれませんね。実際この曲のデモ音源を聞いた誰もが、一体何が起こっているのか分からない、と感じたようです。あのリズムのスペシャリストである則竹裕之さん、そして百戦錬磨の本田雅人さんですら、です。それがまさに僕の狙いで、リズムがチェンジしたときに、「あれ、これどうなってるの?」と感じるという仕掛けになっています。

ただ僕自身、この曲を譜面に起こしたり、また則竹さんや小野塚さんに説明するに当たって、何度も何度も、そのリズムの変化を現す数字を紙に書いて計算したり、またメトロノーム上で二つのテンポを行ったり来たりさせながら確認したのですが、それでも「ほんとにこれであってるのかなぁ?」と頭をひねることもしばしばでした。

曲の基本線は、先ほども書いた通り「リズムチェンジ」というフォームなっています。それがはっきり分かるのが、本田雅人さんのサックスソロの途中、ベースが入ったあたりからのコード進行です。元はというと、なんかかっこいい、はねたファンクの曲を書きたいというのがあったのですが、世にあるファンク曲の多くが、ベースやギター、ドラムスが織りなすリズムのパターンは格好いいのですが、メロディが始まると途端に、どうもパッとしない曲といったものになりがちです。そこでそういった、リズムはかっこいいけど曲としてはいまいちといったものにならないよう、ひねりを加えてこんなアレンジにしたという次第です。

ソロセクションも、単に「リズムチェンジ」のシンプルなコード進行の上でみんながソロを回すというありきたりなアプローチにはせず、ソロはソロでかっこいいジャズになったり、一方ファンクのセクションでは、ホーンセクションによるハイブリッドなハーモニーによるソリや、尖ったベースパターンを配置して、その上でギターソロが唸るという、そんな楽曲を作ってみたいという着想からでき上がった曲です。

しかし、この曲を作曲した2000年頃は、僕はまだ40歳ですから若かったんですね。本当に気合いがあり、また高いモチベーションで作曲に取り組んでいたんだなと感心します。こんな面倒くさいアイデア、しかもそれをビッグバンドにしようなんて、いまの僕なら絶対できません。

3)空に虹を、地に向日葵(ひまわり)を

参加メンバー

Voice:和田明

Gt:竹中俊二

P : 小野塚晃

Dr:岩瀬立飛

解説

この曲は、2010年に発表したEQの『Now And Then』というアルバムの1曲目に収録されています。今回なぜこの曲を再び録音しようと思ったのか、その理由からお話ししましょう。

EQは、今回のアルバムにも参加してくれている、小池修さん(サックス)、青柳誠さん(ピアノ)、大坂昌彦さん(ドラムス)と僕の4人からなるユニットです。アコースティックなジャズを基本とするユニットだったので、そのときの録音もそれらの楽器だけでの演奏となっています。加えて、『Now And Then』というアルバムはライブレコーディングで作成されたアルバムだったので、シンセなどの他の楽器を加えるということもできませんでした。でもそのときの演奏は、EQらしいとても良い仕上がりのテイクだったので、アルバムの1曲目に配置してもらえたのだと思います。ただ正直なところを言えば、僕の中ではこの曲は、ストレートアヘッドなジャズ曲というよりは、どちらかというとギター中心の、そうパット・メセニーグループのような透明感のあるサウンドをイメージしていたのです。そんな作曲当初のイメージもあって、この曲をもう一度楽器編成を変えて録音し直してみたいとずっと思っていました。そんな理由で、今回のアルバム作成に当たっては、真っ先に候補曲として選曲の中に入りました。

タイトルに関しても、紆余曲折があります。その2010年のアルバムでは、この曲のタイトルは「レッド・ペッパー・アンド・アロマティック・スパイシーズ」というものでした。日本語に訳すると、「七味唐辛子」です。単に7拍子の曲だからという実に安易なタイトルの付け方をしたので、その辺りも僕の中ではずっと引っかかるものがありました。楽曲のイメージからはほど遠いタイトルですからね。今回のアルバムで新たに取り直すに当たっては、楽器の編成もまったく違いますし、アレンジも大きく変えたということもあり、ならばいっそタイトルも変えようということにしました。

この「空に虹を、地に向日葵を」というタイトルには、いま進行中の、ロシアのウクライナへの軍事侵略への憤り、そして一日も早くウクラウイナに平和な日々が戻ることを願う気持ちを込めました。「七」という数字は、「七味唐辛子」より「虹」の方がはるかにイメージも良いですし、平和への願いや全体的な爽快感・疾走感からしても、やっぱり「七味唐辛子」よりは「虹」ですよね、

「虹」は、以上のとおりこの曲の基本の拍子である7拍子から来ています。一方「向日葵(ヒマワリ)」は、ウクライナの国花です。空に飛び交う砲弾と、その砲弾により地面に空いた無数の穴、それが虹とヒマワリに変わればいいのにという願いを込めました。タイトルというのは、たとえ歌詞のないインストルメンタルの曲でも、大事ですよね。「ああ、この曲のタイトルは『七味唐辛子』なんだ」というのと、「空に虹を、地に向日葵を」というのでは、まだその曲を聴く前であっても、そのイメージには相当の開きがありますからね。やはり、安易にタイトルを付けてはいけません。自分の曲なんだから。

さらに加えて言うと、このタイトルは、25年前に出した僕の初リーダーアルバム「三色の虹」と、「虹」繋がりで絡ませようと考えました。「三色の虹」というタイトルに込めたメッセージは、「ところ変われば品変わる=人の価値観というのはその人の立ち位置によって全く違う」というものです。大事なことは、価値観の違い、意見の違いを尊重し合あうということだというメッセージでした。

しかし、そこから25年が経ち、還暦を過ぎて思うことは、「僕にはやはり虹は七色であり、自分が生まれ育った場所で植え付けられた価値観はそんな簡単には変わらない。そして他人を本当に理解することは実に困難である。自分の価値観を大事にしながら、違った意見の人と共生していくことは本当に難しい」ということです。この世の難しさ、一筋縄ではいかない人間の複雑な有様を実感していますが、そんな中でも何とか共存しあえる世の中であって欲しいという願いを、25年経って再度、「虹」というキーワードに込めました。

タイトルの話はこれくらいにして、楽曲の解説をしたいと思います。

イントロではベースのハーモニックスによるループを作って見ました。7拍子ということで、シンプルなパターンをループさせるだけでも、またそれを複数重ねればなにか面白いサウンドになるんじゃないか、きっとあまり聞いたことがないような世界が創れるんじゃないかという発想です。

そこにさらに2拍子で、複数パートからなる重厚なボイスを載せて絡み合わせれば、一層面白いサウンドになるだろうと考え、和田明さんにアレンジを歌ってもらいました。厄介なアレンジですが、見事にサウンドさせてもらうことができ、狙いは大成功。和田さん、ありがとうございました。またギターの竹中さんのエレクトリックギターのソロやメロディ、アコースティックギターのサウンドも、さらには小野塚さんの素晴らしいピアノも、全てがイメージした通りとなりました。それらが、岩瀬立飛さんのドライブするドラムスに乗って、実に透明感のある楽曲に仕上がりました。

皆さん、ありがとうございました。これでこの曲に関してはもう、思い残すことはありません。

4)Cook Like Monk

参加メンバー

Sax: 近藤和彦、真野峻磨、小池修、黒川和希、鈴木圭

Tp: 西村浩二、奥村晶、具志堅創、岡崎好朗

Tb : 村田陽一、鹿討奏、大浦時生、笹栗良太

Marimba & Vibraphone : 香取良彦

Dr: 大坂昌彦

ソリスト:岡崎好朗、香取良彦

解説

この曲は、おそらく1995年くらいの作曲だろうと思います。その作曲時期は正確には覚えていないのですが、手元に残る譜面を見てわかりました。オリジナル譜面に、1999年にこの世を去った素晴らしいドラマー、トコさんこと日野元彦さんの直筆の書き込みが残っていたからです。その譜面は当時、僕がやっていた「納浩一オーケストラ」でトコさんが使用していたものです。今となっては本当に大事な譜面となりました。

1997年に出した僕の初リーダーアルバム「三色の虹」は、このユニットのコンセプトをベーシックなアイデアとして作ったアルバムなのですが、残念ながらそのときはこの曲は選考から落ちました。今回、新たにこの曲を収録しようと思った理由は、この曲がとてもビッグバンドに向いている楽曲だと思ったからです。今回のアルバム「CODA」の企画において、最も重要なコンセプトがビッグバンドだったのですが、企画を立ち上げた時点では、手元に三曲分のビッグバンドアレンジしかありませんでした。しかしアルバム全体のバランスを考えたとき、三曲だけではちょっと少ないという気がしましたそこでこの曲を、トコさんと演奏していた頃の十人編成程度のラージアンサンブルのアレンジから、それを膨らまして、ビッグバンド編成のアレンジし書き直して収録することにしました。その際、せっかくセロニアス・モンクへのオマージュなのだからと、モンクの曲の断片を随所にちりばめまることにしました。

皆さんはそんなモンクの曲の断片、何曲分ほど見つけることができますか? いまざっと思い出す限りを挙げておきましょう。各曲のモチーフやメロディの断片を入れていますので、是非この曲を聴きながら探してみてください。

とり入れたモンクの楽曲

「Evidence」 「Round About Midnight」 「Misterioso」 「Blue Monk」 「I Mean You」

そしてサウンドとしての重要なコンセプトが、ピアノではなく、マリンバとビブラフォンを入れるという点です。

アレンジを考えるに当たって、この曲をもっとユニークなサウンドにするために、ピアノやギターというハーモニー楽器ではなく、ちょっと違ったサウンドの楽器を使ってみることを思い立ちました。そこで白羽の矢を立てたのが、ビブラフォン奏者の香取良彦さんです。

香取良彦さんが率いていた「香取良彦オーケストラ」というビッグバンドには僕も結成当初からずっと参加させてもらっていたのですが、彼はそこで実にユニークな独自の音楽を作り上げていました。残念ながら最近は全くライブをやらなくなってしまいましたが、そのサウンドとアレンジは、日本のビッグバンド界に大きな影響を与えたといっても過言ではないと思っています。

その香取さんに、僕のビッグバンドに参加してもらうことにしたわけです。そのときさらに思いついたことは、ビブラフォンが弾けるのなら、マリンバも大丈夫じゃないかということです。サウンドとしても、マリンバの方がさらに独特のサウンドになるのではないかと思いついたからです。そこで香取さんに訊いたら、「全く問題ない。むしろマリンバの方が好きかもしれない」というではありませんか。

でも楽器はどうするのか。さすがに香取さんもマリンバを個人所有はしていないはず。そこでダメ元で、レコーディングを予定していた銀座の音響ハウスというスタジオに、マリンバがあるかどうか確認したところ、「ありますよ。無料でお貸しできます」とのこと。なんとラッキーな流れでしょう。ということでこの曲では、香取良彦さんが演奏するマリンバとビブラフォンがキーポイントとなっています。

もう一点挙げるならば、大坂昌彦さんが叩くセカンドラインのリズムです。この曲のアレンジのポイントの一つがベースパターンですが、それはイントロにあるような、ちょっとトリッキーなタイミングで入ってくるペダルノートです。初期のアレンジでは、普通のファンクビートにしていたのですが(それは上記のトコさんの譜面の最初に彼の字で「Intro ファンク」と書いてある事から分かります)、それではモンクの時代感が出ません。

そこで思い立ったのがセカンドラインのリズム。そしてセカンドラインを叩いてもらうならもう大坂さんしかいないとなったわけです。もちろん後半にはスイングのリズムも出てきますが、やはりモンクの時代感を出すのであれば、ファンクビートよりもセカンドラインの方がふさわしいという事ですね。さらに言えば、香取良彦オーケストラのレギュラードラマーが大坂さんだったので、そんなこともあって、迷うことなくこの曲は大坂さんにドラムをお願いしました。

約25年ぶりに蘇ったゾンビのような曲ですが、それにしてもよく譜面を残しておいたものです。しかもトコさんが自筆で書き込んだ譜面まで残っているなんて。いろんな思い出の詰まった曲ですが、こんな裏話を知るとまた違って聞こえてきませんか?

5)黄昏のリヨン

参加メンバー

B. Sax:小池修 Gt:道下和彦、竹中俊二 Wurlitzer: クリヤマコト Dr:岩瀬立飛 Per:岡部洋一

解説

今回のアルバムのコンセプトのひとつが、収録曲の一曲ごとに特徴的な音色を持つ楽器を入れようということでした。例えば、「空に虹を、地に向日葵を」では和田明さんのボイス、「Cook Like Monk」ではマリンバやビブラフォンがそれに当たりますが、一曲目の「B.B.Groove」とこの「黄昏のリヨン」では、それがバリトンサックスです。

もちろんビッグバンドにはどの曲もバリトンサックスが入っていますが、それはあくまでサックスセクションのボトムを支えるといったものです。今回収録の僕のビッグバンド・アレンジでも、特にバルトンサックスを目立たせるようなアレンジではありません。それに対してこの2曲では、バリトンサックスを前面に押しだすことによって、曲のカラーにしたいと思いました。そんなわけで、この曲ではバリトンサックスがメロディを取っています。

因みにこの曲は、一曲目の「B.B.Groove」や七曲目の「狢」と同じく、2002年頃にやっていた僕のユニット、その名も「B.B.Groove」のレパートリーとして書いた曲です。そのユニットについては一曲の解説のところで触れています。

さて、曲のタイトルについてお話しましょう。時は一九九八年です。一九九八年といえば何を思い出されますか。僕にはサッカーのW杯フランス大会です。そう、日本が初めてサッカーのW杯に出場した年です。僕は本当にサッカーが好きで、日本がW杯に出場することは子供の頃からの夢でした。が、僕の子供の頃は、我が代表は最終予選の前の二次予選で、ベトナムに負けて敗退することもあくらいの、アジアでもとてもサッカー強豪国と言えるような存在ではありませんでした。そんな子供の頃の記憶があるだけに、まさか我が日本代表がW杯に参加するなんて、長年の夢が実現したと心の底から喜ぶ出来事があったのがこの年です。

前年の一九九七年、W杯アジア最終予選のプレーオフ、シンガポール・ジョホールバルでのイランとの一発勝負に勝って本選出場を決めた瞬間に、僕自身も「よし、俺もフランスに行く!」と決めました。イラン戦の翌日には、フランス在住の、「三色の虹」でドラムスを叩いてくれた小野江一郎さんに国際電話をして、「W杯を見に行くから泊めてください!」とお願いしたことをよく覚えています(この辺りの詳細は、「オサムを語る」に詳しく書いています)。

そのW杯フランス大会、初戦のアルゼンチン戦はあまりにチケットが高騰して取れず、観戦を断念。なんとその試合のチケット、一枚二十八万円なんて凄い価格にまで跳ね上がっていました。そんな中でもなんとか第二、三戦目のクロアチアとジャマイカ戦のチケットは取れました。

初戦のアルゼンチン戦を落とした日本、迎えた第二戦目のクロアチア戦もスローな展開の中、クロアチアのフォワード・シュケルが決めた一点を守り切ったクロアチアの勝利。日本は未だ無得点のまま、あとがなくなり、第三戦のジャマイカ戦に臨むということになりました。まあ、この時点で予選突破の可能性は消えたのですが、せめてジャマイカくらいには勝って、勝利の美酒に酔いたいと願わずにはいられない、そんな第三戦でした。

そして向かったのが試合会場のあるリヨンです。その日はもう本当にうだるような暑い日で、しかもキックオフが午後三時くらい。試合は、大方の予想を裏切って、日本はゴン中山の挙げた一得点に対して、ジャマイカに二点取られての敗戦。はっきり言って屈辱的な敗戦、そして三戦全敗での予選敗退。我が代表の初めてのW杯は、かくも悔しい結果を残して終わりました。

そんな暑さの中で、さらにはそんな試合結果に打ちひしがれながら「わざわざフランスまで来たのにこの結果か」と心の中でつぶやきながら、リヨンの駅までとぼとぼと歩いて向かっている時の、あの西日の痛さや暑さ、そして重苦しさが忘れられませんでした。そんな記憶から付けたタイトルがこの「黄昏のリヨン」でした。そこで、どことなく重くてけだるい雰囲気を出そうと思って考えたのがバリトンサックスの起用ということだったのです。いかがでしょうか。こんなタイトルの事情を知って聴いてみると、そんな重苦しい気分が聞こえてきませんか?

今回、この曲ではクリヤマコトさんにウーリッツァーという楽器を弾いてもらっています。

実はこの曲、今回アルバムに収録するに当たって、以前よりさらにファンキーな感じに作り込もうと思いました。イメージでいうと、ダニー・ハサウェイの名盤「ダニー・ハサウェイ・ライブ」の「ゲットー」という曲です。その曲の演奏や、またアルバム・ジャケットの写真からは、ゲットーの重い空気感の中から湧き上がる、黒人の熱い魂の叫びと主調というようなものが感じられると、僕は思います。その熱い魂の叫び、そしてそれを引き出すあの激しいグルーブ感を再現してみたいと思い、そのためにも、ダニーがその曲で弾いているウーリッツァーをクリヤさんに弾いてもらうことにしました。

実はこのウーリッツァーも、たまたまこの曲を収録したスタジオが所有していて(普通、どこにでもあるような楽器じゃないのですが)、無料で借りることができました。ほんと、このレコーディング、持っていますね!

サイドギターの竹中俊二さんにも、ダニー・ハサウェイのライブのコーネル・デュプリーのようなキレッキレのカッティングギターでとお願いしました。さらには小池さんのバリトンサックスといい、道下和彦さんのサンタナもビックリというようなギターソロといい、それぞれが熱く重いご機嫌にグルーブするサウンドを出してくれました。

まさに全てのパーツが、僕の思い通りにはまった感があります。僕が愛して止まないロック、ソウルそしてファンクをルーツとした、熱く強いサウンドを創ることができたと思っています。そしてまた、僕が最も影響を受けた「ダニー・ハサウェイ・ライブ」というアルバムのあの独特の雰囲気を、自分なりに表現できたのではないかと思っています。

6)三つの視座(しざ)

参加メンバー

Sax: 近藤和彦、真野峻磨、小池修、黒川和希、鈴木圭

Tp: 西村浩二、奥村晶、具志堅創、岡崎好朗

Tb: 村田陽一、鹿討奏、大浦時生、笹栗良太

P: 青柳誠、小野塚晃

Dr: 大坂昌彦

Per: 岡部洋一

ソリスト;村田陽一、小池修、青柳誠

解説

この曲に関しては、最初にタイトルの意味について触れておきたいと思います。

みなさんは「視座」と似た言葉として、「視野」や「視点」という単語をご存じかと思います。ではその「視座」と、「視野」や「視点」はどう違うのか。僕もこの曲のタイトルを考えるに当たって、気になったので調べてみました。あるネットのサイトでは、次のように説明していました。

視座=物事を「どの位置から捉えるのか」という「物事を見る上での立場」のことを示す

視野=物事を「どの範囲で見るのか」ということを示す

視点=物事を「どの観点で見るのか」ということを示す

これだけではちょっとわかりにくいので、音楽に置き換えてみましょう。

例えば「視野が広い」といえば、「彼はジャズも詳しいけどラテンもよく知っている。いつも広い視野で音楽を見ているから」というような使い方ができるのではないかと思います。ものの見える範囲、理解の及ぶ広さや知識の幅という認識でいいでのしょう。

「視点」はというと、「彼は目の付け所がいい。この曲のリズムをラテンにしてしまうなんて、全く新しい視点だ」というような使い方が可能かと思います。対象物を見る時の、まさに目の付け所、どこに、あるいはどういったことに着目して、その物の実態や本質を見るかということかと思います。

さてでは、今回のタイトルで使った「視座」とはどういった時に使うのでしょう。

曲のアレンジを例にとって僕なりに表現すると、ベーシストとしての視座(全体から考えて低い位置)からと、アレンジャーとしての視座(全体を俯瞰する高い位置)からでは、曲の見え方、アレンジの着想が違ったものになります。「視座」を「視点」に置き換えても文は成り立ちますが、「視座」を使った方が、見ている立場や位置ということが、よりイメージしやすくなると思いませんか。

ということで、この曲のアレンジのアイデアは、リズムパートを担当するベーシストとしてとしての低い視座と、一方では全体を高い位置から俯瞰し、アレンジという観点から全体の変化や構成を考える、いわば高い視座という、違った視座から見えるものをうまく組み合わせてみるというものです。

この曲は、基本はマイルス・デイビスの「ブルー・イン・グリーン」という曲(一説には、元々はビル・エバンスのアイデアだったものを、マイルスが自分名義の曲にしてしまったと言われています)のコード進行を使っています。たった十小節から成るとても美しいバラード曲ですが、それを「バラード」「二倍速のファンク」「四倍速のスイング」というように、同じコード進行上ではあるものの、そのリズムを様々に変化させてみました。同じコード進行が、三種類の異なったリズムの上で展開されると、全く違ったもののように聞こえるというアレンジです。

先の、「視座」という言葉の解説に沿って言えば、曲が拠って立つリズム(=視座)を代えると、同じコード進行(=物事)でもまったく違ったものに聞こえるということです。「依って立つ位置=視座」とは、ここではリズム、そしてテンポと考えたわけです。

アレンジを考えるうえで、アレンジする立場と演奏する立場という視座、そして曲が拠って立つリズムという視座という、二つの異なる視点から着想してできた曲というわけです。

では曲の音楽的な内容について、もうすこし突っ込んで解説します、

この曲の冒頭に現れるホーンセクションとドラムスだけの部分のフレーズとバラード部分でのメロディが、後半になってお互いに重なり合いながら現れ、それが最後に大崩壊するという流れになっています。それぞれが異なったメロディですが、実は全て、「ブルー・イン・グリーン」のコード進行に沿ったものです。同じコード進行なのに、全く違ったものに聞こえますよね。

途中のファンクの部分では、ここを聞いたある人が「ゴジラが現れるときのような音楽」と表現したのですが、確かにそんなサウンドですね。ここはスローな部分と早い4ビートの部分を繋げるための、ある意味接着剤的なセクションです。確かに、変なベースラインだなと思いますが、これはこれで個性的かと思っています。

この曲は2000年頃に作ったものですが、それを今回徹底的に細部までアレンジをし直し、また多くを加筆しました。その作業の中でも、これまでにも触れてきたように、よくもまあこんなチャレンジングなアレンジを書こうと思ったものだと、若かりし納浩一のエネルギーに感心しました。「CODA」を作っていなければこのアレンジもお蔵入りになっていたと思うと、このアルバムで、この曲が世に出せて本当によかったと思います。

曲の最後は、突然のカットアウト(音が突然消える、これに対して徐々に小さくなっていくのを、フェードアウトといいます)にしたのは、ビートルズのアルバム「アビーロード」のA面の最後を意識しました。本当は、LPバージョンではこの曲をA面の最後にして、このカットアウトでA面を終わらせるのが狙いだったのですが、曲が多すぎてLPは結局二枚組となり、その目論見は見事に外れました。とはいえこのカットアウト、ちょっとドキッとしませんか。

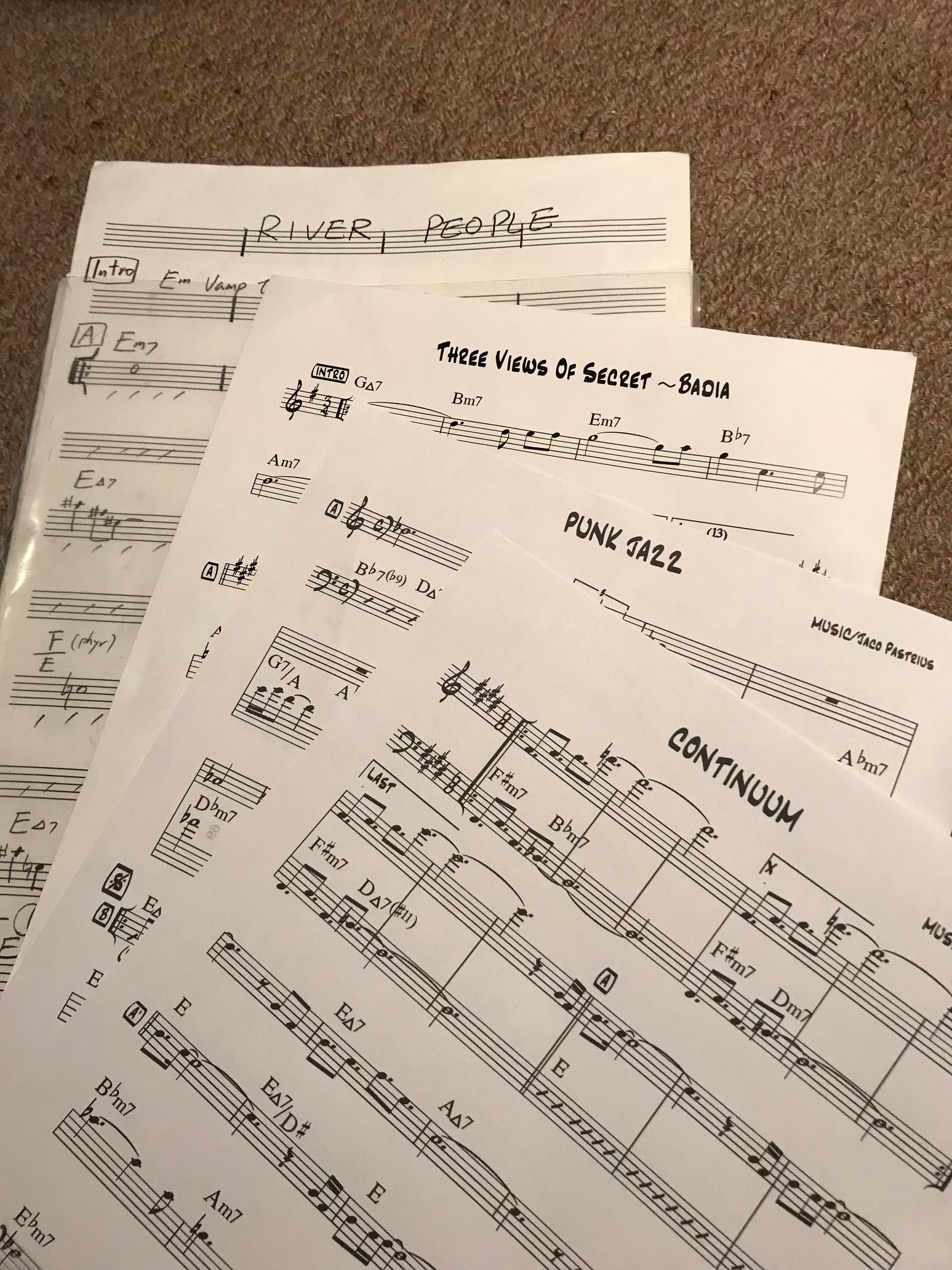

もう一つ付け加えるなら、この曲のタイトル、もうお気付きの方もいるかと思いますが、ジャコ・パストリアスの代表曲、「スリー・ビューズ・オブ・ア・シークレット」も意識しています。ジャコがそのタイトルにどんな意味を込めたのかは分かりませんが。そして、最後のホーンセクションが全員で好き勝手に吹くというアイデアも、実はジャコのセカンドアルバムに収録されている「クライシス」を意識しました。僕なりに、いま現実に我々が直面している危機を表現できればと思ってやってみました。

そう、実はこの曲は、尊敬してやまないジャコ・パストリアスへの僕からのオマージュなのです。

7)狢

参加メンバー

Gt:布川俊樹、梶原順

B.Sax:小池修

Dr:山木秀夫

Organ:秋田慎治

解説

この漢字、読めますか。「むじな」と読みます。

ネットでその意味を調べると、基本は「狸=たぬき」の別称のようですが、「たぬき」を含め、その他「ハクビシン」や「アライグマ」といった種の動物の俗称を指す場合もあり、また妖怪の一種を指すときもあるとか。いずれにしても、一般的には「同じ穴の狢」という使い方がほとんどでしょう。では、なぜそんな漢字をタイトルに選んだのか。当初のタイトルはまさに、「同じ穴の狢?」というものでした。最後に「?」は付けていましたが。

実はこの曲は元衆議院議員で今は参議院議員の辻元清美さんへの応援歌というような気持ちで作ったものなのです。というのも僕と彼女は小学校の同級生という、驚くような(驚くほどでもないか)関わりがあるんですね。

僕らが4年生の時、僕が通う小学校に彼女が転校してきた時のことはよく覚えています。それから時間が経つこと20数年、なんと彼女は国会議員になってしまいました。同級生の中では最も著名人になったわけです。新聞やテレビ等でもしょっちゅう、その名前を目にする彼女ですが、もちろん、小学校の同級生だったことを忘れるわけがありません。

ところがどっこい、彼女はつい最近まで、小学校の同級生に納浩一なる者がいたことは全く覚えていなかったようです。まあ、僕だって小学校の同級生を全員覚えているかというと、そんなことはありません。その意味では、少なくとも彼女にとっては、僕は全く目立たない少年だったということでしょう。

久しぶりに再会した時にそのことがわかりました。2010年、ジェラルド・カーティスさんという、日本語の本当に達者な政治学者で、しかもピアノも嗜む人がいるのですが、その彼のパーティーがアメリカ大使公邸で催されました。そのメインイベントの企画として、彼と渡辺貞夫さんとの共演でのジャズ・コンサートが行われましたのですが、当時貞夫さんのサポートメンバーだった僕も大使公邸に入ることができました。

その時には、当時の皇后陛下(美智子妃殿下)もいらしたのですが、辻元さんもそのパーティーのゲストの一人として呼ばれていたんですね。それこそ小学校の卒業式以来の再会ですから、40年ぶりくらいです。そしてパーティーの終了後、タイミングを見て彼女に「納です。覚えてますか?」と尋ねたら、きょとんとした顔をしていました。瞬間に、僕のことを全く覚えていないことが察知できました。

そのときはほんの一瞬の再会だったのですが、一応名刺だけは交換しました。その後運良く、本当に久しぶりに小学校の同窓会が開催され再々会した時には、会の幹事が僕のことをちゃんと彼女に伝えてくれていたこともあってか、しっかりと覚えてもらえたようです。彼女は早稲田大学で、大学のそばにある有名なジャズ喫茶「イントロ」によくジャズを聴きに行っていたというくらいのジャズ通だということは、そのイントロのマスターからも聞いていました。

前置きが長くなりましたが、まだ再会する前の2002年、彼女が秘書の給与を規定以外のことに使ったとかといった理由で議員辞職したときに、「え、辻元さん、あんたも同じ穴の狢やったんか?」と、ちょっとショックを受けたのです。そんなこともあって、ちょうどその頃にできた曲に「辻元、しっかりせえよ」という想いを込めて付けたタイトルがこの「同じ穴の狢?」というわけです。

正直なところ、この曲の内容やイメージと彼女の辞職とは、基本的にはほとんど関係ないのですが、そんな時事の話題をタイトルに付けておくと、その曲をいつ頃作ったのか、またそのとき世の中はどんな感じだったのか、また自分はそのとき何を考えていたのかというようなことが思い出されて、それはそれで面白いと思っています。チャールズ・ミンガスの有名な曲で、「フォーバス知事の寓話」というタイトルの曲がありますが、ちょっとそんな真似をしてみたということです。

その後、彼女は再び政界にカムバックしたこともあり、「狢」という漢字一文字にスッキリさせました。そんな甲斐もあってかなくてか、今回の参議院選挙では辻元さん、見事国会議員に返り咲いてくれました。

それはさておき、テーマやコード進行はただただ単純な曲なのですが、逆にファンク・ビートを強く前面に押し出したい時はコードやメロディをシンプルにする方が、よりファンク・ミュージックらしくなると思います。その辺り、ファンク・ミュージックの抱えるジレンマでもありますが。

この曲ではそのファンク・ビートを前面に出すべく、山木さんにドラムスを、そして秋田さんにオルガンをお願いしたのですが、そこにちょっと違ったスパイスとして梶原さんのアコースティックギターを入れてみました。これで、この曲が一風違ったサウンドになったように思います。しかし三人とも、ご機嫌で強力なグルーブミュージシャンですね。その上に、もう一人のギタリスト、布川さんに、こちらもご機嫌なソロをグイグイ弾いてもらうというアイデアですが、まさにそれらのピースが見事にはまって、狙い通りのご機嫌のサウンドができたと自負しています。

8)Milesmiles

参加メンバー

Sax: 近藤和彦、真野峻磨、小池修、黒川和希、鈴木圭

Tp: 西村浩二、奥村晶、具志堅創、岡崎好朗

Tb: 村田陽一、鹿討奏、大浦時生、笹栗良太

P: 青柳誠、小野塚晃

Dr: 大坂昌彦

Per: 岡部洋一

ソリスト;小池修、青柳誠、大坂昌彦

解説

この曲は二〇〇三年に出したEQのデビューアルバム「ザ・アース・カルテット」に収録した曲です。英語で書くと「The Earth Quartet」なのですが、それを縮めて通称「EQ」と呼ばれていたユニットで、そのユニット名をタイトルにしたデビューアルバムです。小池修(サックス)、青柳誠(ピアノ)、大坂昌彦(ドラムス)と僕の四人がそのメンバーです。当時、メンバー各自が感じていた日本のジャズシーンに対する危機感や問題意識といったことを動機として、小池さんが他の三人に声を掛けて生まれたユニットですが、その辺りに関しては、「オサムを語る」の中で詳しく触れていますので、そちらを読んでみてください。

自らの行動によって、日本のジャズシーンに一石を投じることができればという想いから立ち上げたユニットです。それ故に、ステージでは絶対譜面を見ない、メンバーのうち一人でも都合がつかないときには代わりのメンバーでの演奏はしない、我々自身のオリジナル曲しか演奏しない等々、かなりの縛りを自分たちで設けていました。

しかし、これも「オサムを語る」の中で触れていますが、こういったユニットを維持していくことがここ10年ほど本当に難しくなってきたのも事実。特に我々EQのメンバーは、そのほとんどが還暦を超え、生活にもいろんな縛りができてきてしまい、EQとしての演奏活動を維持することが困難になってきたため、数年前に一旦その活動を休むという判断になりました。

そうはいってもせっかく作ったユニットですし、またこの「Milesmiles」は、そのユニットのために書いた曲でもあるので、この曲をこのままお蔵入りにしてしまうのは余りに残念な気がして、ならばということで数年ぶりにこの4人のリユニオンでこの曲を再収録してみようと思ったのがこの企画です。実はこの曲、ビッグバンドにアレンジして演奏するときっと面白いのではないかというアイデアもずっと持っていたので、いつの日かそんな機会があればそのビッグバンドアレンジにも挑戦してみたいと考えていました。

以上のような流れから、この曲ではEQのメンバー全員をフューチャーして、四人全員がソロを取るということにしました。さらにサックスソリは、アルバム「The Earth Quartet」に収録されている小池さんのサックスソロを採譜して、されを5管のサックスセクションのソリにアレンジしてみようとも考えました。

この曲のタイトルについてお話ししましょう。

この曲はそのタイトルにある通り、マイルス・デイビスがよく使うフレーズをモチーフにして作った曲です。テーマの冒頭に、ベースとトロンボーンのユニゾンで演奏しているフレーズがそれですが、そのフレーズを素にどんどん拡げていった曲です。

そのタイトル、「Miles」と「Smile」という、全く相反するイメージの言葉をくっつけた造語です。マイルスの笑顔ってほとんど思い浮かびませんよね。マイルスといえば、しかめっ面としゃがれた小声で、ステージ上で周りのミュージシャンやスタッフに厳しい(であろう)指示を出しているというイメージですよね。きっと僕なら、ステージ上でマイルスと目が合った瞬間に縮み上がってしまうと思いますが、でもそんなことを一度くらいは経験してみたかったとも思います。

そんなマイルスのとてもキャッチーでキュートなフレーズをモチーフにした曲なので、全体的にも聞きやすい楽曲となっているように思っています。このアルバムは全体に、激しい曲や難解な曲の多いので、他の曲とちょっと違った雰囲気の曲を入れたいと思いました。またストレートなジャズのビックバンドでもあるので、1曲くらいはこんな楽曲があった方がよいのではないかという判断です。

でも曲やアレンジがシンプルだからと言っても、そのアレンジが簡単にできるかといえば、そんなことはありません。例えばテーマ部分では、どういった楽器の組み合わせでユニゾンさせるといいのかとか、その場合のバックグラウンドはどれくらいの厚みで、どのパートに割り当てるのがいいのか等々、ビッグバンドはその選択肢がコンボよりもはるかに多いだけに、そういった選択を見極めるのも大変ですし、またそこには正解というものがありません。そんな試行錯誤を繰り返しながらのアレンジ作業でした。

サックスソリに関しても、小池さんのソロを採譜するところから始まったのですが、それだけでもベーシストの僕には本当に大変でした。しかもそれをそのまま5管に割り当てられるということでもありません。5管にはそれぞれに良い音域もあれば、上手く響かない音域もあるので、それにあった音域を考ながらアレンジしなければいけません。採譜したフレーズをユニゾンにするのか、あるいはハーモナイズするのか、ハーモナイズするならどういったボイシングがよいのか等々。こちらも、複雑に絡み合った知恵の輪を一つ一つ分解したり再びくっつけたりしているような、それはそれは気の遠くなるような作業でした。

いやはや、ビッグバンドのアレンジがこんな大変な作業だとは思いませんでした。そんな試行錯誤の結果、やっと仕上がったアレンジですが、やはり未だに正解かどうか分かりません。音楽とは、そしてビッグバンドとは、かくも深いものなんですねぇ。

9)消えゆく森の声

参加メンバー

Violin: 西田けんたろう

Chelo: 伊藤ハルトシ

Per: 安井源之新

解説

この曲の冒頭はアマゾンのジャングルをイメージしています。その森深くには様々な生き物が宿り、無数の命が育まれているという、まさにNHKのドキュメンタリーで見るようなジャングルを表現してくださいと、安井源之新さんにお願いしてこのサウンドを作ってもらいました。

彼は様々なパーカッションやシンセサイザーで鳥や雷といった音を出し、それらをちりばめて「森の声」にしてくれたのですが、そのサウンドの要の一つが「ビリンバウ」という、ブラジル音楽には欠かせないパーカッションです。この楽器の音を聞けば、判る人ならすぐ「ああ、ブラジルだ」と察する、そんな楽器です。僕がこの楽器を初めて見たのは、その昔、ブラジルを代表するパーカッショニストのナナ・ヴァスコンテロスがパット・メセニーグループで演奏している時でした。

源之新さんは僕の知る限りにおいて、もっともブラジルを知り尽くしたパーカッショニストです。実はこの曲、当初は「リオ・デジャネイロ」というタイトルにしていました。ブラジルをイメージした曲を書きたかったので、そのことを強く連想できる楽器としてビリンバウを入れてみようと思い立ったのです。

そういえば源之新さんに「ビリンバウは演奏しますか」と尋ねたところ、「もちろん。ビリンバウはブラジル系のパーカッショニストならマストです」との返事。ブラジル音楽を追究するパーカッショニストなら、ビリンバウの演奏は避けて通れない、マストアイテムだということだったんですね。そんな経緯で、この曲はそのビリンバウを中心に、ブラジルテイスト溢れる曲に仕上げいくという方向が決まりました。

あの幻想的なイントロの着想についてはもう一つ、そのアイデアのきっかけとなったことがあります。この曲をブラジルテイストの曲に仕上げるために、源之新さんの参加を構想しているときにふと見たのが、彼がとあるコンサートで、ピアニストとデュオで出演している映像でした。その曲は源之新さんだけのフリー演奏で始まるのですが、そこでまさに、この曲のイントロダクションのようなサウンドが創り出されていたのです。その瞬間、「これだ!」と。

僕はブラジル音楽も大好きで、そこからは大きな影響を受けています。2015年には、源之新さんや、このアルバムに参加してくれているピアノのクリヤマコトさん達と一緒にブラジルツアーもしました(そのツアーの詳細は「オサムを語る」にあります)。そのツアーでは、ブラジルを代表するような素晴らしいミュージシャン達と共演をすることができ、彼らの音楽性の高さと音楽に対する愛の深さに大いに刺激を受けました。もちろん一般の人もみな、まさに「ノー・ミュージック、ノー・ライフ」を体現していました。

そんなわけで今回のアルバムにも是非、一曲はブラジルテイストの曲を入れたいと思っていたのですが、ただそれが普通のサンバやボサノバの曲ではこのアルバムのコンセプトに合わないと感じ、そこで思いついたアイデアがビリンバウの使用や源之新さんの幻想的なフリーソロでした。しかしそれらがあったとしても、ひとたび曲が始まれば普通のボサノバでは面白くない、ならば全ての伴奏をエレクトリックベースとアコースティックベースだけにし、その上でバイオリンとチェロが優雅なメロディやソロを奏でるというアレンジにしてみようと考えたのです。

この曲の伴奏は、コードのルートはアコースティックベース、ハーモニーは六弦のエレクトリックベースでやっています。結果として、聞いたことがあるようで、実はあまりないようなサウンドになったと思っています。もし「おや?」と感じたとしたら、それはギターもピアノも入っていないからだと思います。同様に、バイオリンとチェロだけにしようと考えたのも、より個性的な曲にしたかったからで、この点に関しても、これをギターやピアノで演奏すれば、やはりよくあるようなサウンドになっていたと思います。「いっそ、すべてを単音の弦楽器だけでやったほうが絶対に面白いだろう」と考えたわけです。

バイオリンの西田さんとは、まだ出会って1年くらいです。彼は主にタンゴを演奏しているそうですが、それ故、哀愁のある音色と力強いラテンのグルーブを併せ持つ独特のスタイルのバイオリニストです。そういったことから、この曲では是非西田さんに弾いてもらおうと思いました。

一方、チェロの伊藤さんは、実は僕の教えていた大学の卒業生。学生の頃からよく知っていたのですが、卒業後は、あれよあれよという間に引っ張りだこのミュージシャンになりました。大学ではギター科に在籍していたのですが、ロックからジャズ、ポップスまで、様々なスタイルのギターが弾ける上に、チェロもこの腕前。重宝される理由もよく判ります。即興がバリバリ出来るチェリストなんて、少なくとも日本にはほとんどいません。僕のこの曲でも、メロディはもちろん、ソロまでお願いできる人と言えば、やはり伊藤さんしかいないですし、その期待通りのソロを提供してくれました。

二人とも本当に素晴らしいプレーヤーです。まさに期待通りの作品が出来上がりました。

こうやってなんとなく曲想がまとまってくると、タイトルはどう考えてもリオデジャネイロという雰囲気ではなくなっていることに気付きました。リオデジャネイロと聞くと、サンバ・カーニバルやジョビンの「イパネマの娘」が浮かぶわけで、こんなもの悲しいサウンドはイメージできません。そこであれやこれやと思いを巡らせ、やっとたどり着いたタイトルがこの「消えゆく森の声」です。

アマゾンの森はいま凄まじい勢いで、日々、その面積を減らしていると聞きます。森、そしてそこに住む動物や鳥たち、また先住民たちがみんな、悲しみの声を上げているように感じます。そういうものたちに想いを馳せたつもりです。イントロの幻想的なサウンドやもの悲しい曲調、哀愁のあるバイオリンやチェロの音色、淡々と伴奏をするエレクトリックベースなど、うまくタイトルにはまっている気がしています。

でも実はそんな嘆きの声も決して他人事ではありません。この日本でも毎年起こる、百年に一度と言われる洪水や渇水、干ばつ、猛烈な台風も、実はアマゾンで起こっていることとリンクしています。そしてそういった自然災害の被害に遭った日本の人達は、アマゾンの森で聞こえる動物や植物たちと同じ声を発しているのだと思います。

10)ひとりぼっちのジョージ

参加メンバー

A.Sax: 本田雅人

T.Sax、B.Sax: 小池修

Tp: 西村浩二、奥村晶

Tb: 村田陽一

Dr: 則竹裕之

Per: 岡部洋一

Programming、Keyboard: 小野塚晃

ソリスト: 村田陽一

解説

このタイトルを見た人には、「ジョージって誰?日本人?アメリカ人?」というような疑問が湧くかもしれませんね。実はこのジョージ、人間ではないのです。ガラパゴス諸島のある島に生息する、その島特有種のゾウガメのことです。

ピンタ島という島で発見されたので、正式には「ピンタゾウガメ」というそうですが、研究者達が「ジョージ」と呼んでいたこの雄カメは、生き残った最後の1匹でした。当然子孫を作ることはできません。彼が死ねばその種は絶滅します。種として生き残っている最後の1匹なので、「ローンサム・ジョージ=ひとりぼっちのジョージ」と呼ばれていたのです。

ゾウガメですから、その寿命は人間と同じかそれより長いくらいです。そのジョージ、残念ながら2012年に死んでしまった時の推定年齢は100歳を越えるくらいだったそうです。「ひとりぼっちのジョージ」ってとてもかわいらしいあだ名ですが、その謂れを聞くと、ちょっともの悲しく、哀愁のある名前だなという気がして、この名前がとても気に入りました。そしてちょうどその頃、ユーモラスなメロディを持ったこの曲ができたので、その曲のタイトルに使うことにしました。そのメロディ自体は、今回再アレンジする際に、全く違うものに書き換えてしまったのですが。

しかしもし自分がこの世界で生き残った最後の一人になってしまったら、さぞや寂しいだろうなぁと思います。まあ、ジョージにそんな感情があったのかどうか分かりませんが。そしてそういう状態を招いたのが、やはり人間なんですね。よくある話ですが、この亀も食料用に大量に殺されたそうです。過去、そしていま現在、さらには未来においても、我々人類はどれほどの数の生き物を絶滅に追いやっているのでしょうか。いや動植物だけでなく、同じ人間ですら、ひとつの種(民族)を絶滅させようとした人さえいます。

タイトルの説明はこれくらいにして、曲の解説に進みます。

この曲も、2曲目の「チェンジ・ザ・リズム」と同じく、小野塚さんに作ってもらったコンピュータのデータを、まずは僕と則竹さんが生のベースとドラムスに差し替え、さらにそれに、トランペットを除く管楽器の皆さんが各自、自宅でそれぞれ、生の演奏に差し替えていくという作業で録音しました。

この曲は、知る人が聴けばすぐ分かるように、ジャコ・パストリアスの曲「リバティ・シティ」にインスパイアされて作りました。具体的に言えば、印象的なベースパターン、ユーモラスでキャッチーなリフ、バンド全員でのユニゾンパートといった部分での、それぞれのアイデアです。そしてそこに、ポイントごとにちょっとしたエレクトリックベースでのソロも入れてみました。

「リバティ・シティ」にインスパイアされたと言っても、パクりになってしまってはいけません。この曲も僕なりのジャコに対するオマージュなのですが、その「オマージュ」と「パクリ」の線引きは音楽ではとても難しいところです。感じ方も人それぞれで、「これじゃパクりでしょ?」と聞こえる人もいれば、「強い影響を受けているけど、やっぱり違う。オリジナリティがある」と聞こえる人もいると思います。そういうことに気をつけながら、ジャコとは違った納浩一色を出せるようにしました。

実は僕自身、いつか「ジャコ・パストリアス・ビッグバンド」みたいなものもやってみたいと思っていました。もしそんなことが実現すれば、是非そのときに演奏してみたいという想いで書いた曲です。しかしこの先、ビッグバンドを集めて自分のオリジナル・アレンジの曲を演奏するということは、ほぼ不可能だろうと思います。ビッグバンドとなると経費やエネルギー等々、クリアしなければならないハードルが高すぎますから。それだけに、こうやってアルバムの中に残しておきたいと思ったわけです。

その意味では、夢がひとつ現実のものとなり、思い残すことがまたひとつ減りました。これはとても幸せなことです。ジョージには思い残すことがあったのでしょうか。あったとするなら、やはり種の遺伝子をこの世に残せなかったことなのかなぁ。そんな点から言えば、このアルバムは、僕がこの世に残した遺伝子のようなものかもしれません。ライブ演奏というものは人の記憶には残っても、基本は一瞬で消えてしまいます。でもアルバムとして記録に残しておけば、人類がこの世にいる限りはおそらく残り続けるでしょう。我々ミュージシャンにとって、あるいは創作活動をする全ての芸術家にとって、作品を残すということは最も重要な作業の一つであり、その結果生まれた作品は、たとえその芸術家がこの世から消えた後も残り続けるものです。その意味では、作品とはその芸術家の子孫と言ってもいいのではないかと思います。そんなものが残せただけでも、このプロジェクトを完成させてよかったと実感しています。

11)その先に見える風景

参加メンバー

Tp: 岡崎好朗

Tb: 村田陽一

EWI: 小池修

Gt: 道下和彦

Dr: 岩瀬立飛

Per: 安井源之新

解説

このアルバムを作ろうと決めて、最初に作曲に取りかかったのがこの曲です。

SNSでいろんな動画を見ている時にたまたま、見知らぬ海外のダンサーの動画が目に入ったのですが、そこにとてもクールでかっこいい曲が流れていました。それは一九三〇年代頃のスイングテイストのリズムながら、現代風のビートや音質にアレンジされ、そのグルーブのうえに今風のラップが乗っているという曲でした。古さと新しさが絶妙にブレンドされたそのサウンドがあまりにかっこよく、また新鮮に聞こえたので、僕もそういったスイング時代の雰囲気を今風にアレンジしてみようと考えたのが、この曲の作曲に取り掛かったきっかけです。

ただ、曲全編をスイング時代のような音楽にすることは僕の芸風でもありませんし、このアルバムの中でも浮いてしまいます。またラップを歌えるような知り合いもいません。そんなことであれこれ悩んでいるうちに、じゃあジャズの歴史の流れを一曲のなかで表現してみてはどうかというアイデアが浮かびました。

すなわち、イントロやテーマはスイング時代(リズム的にいうと、さらに以前のアフリカン・ビートかもしれません)から始まり、それらが終わってトロンボーンソロが始まるところからはモードの時代に移行する。テンポやリズムそのものは変わりませんが、コード進行、ギターのアプローチやサウンド(アコースティックギターからエレクトリックギターに変わる)、ドラムスのちょっとしたフィールの変化などによって、ジャズの歴史でいうと三十年ほど時代が進むというアレンジです。

そしてバンド全員でのテュッティのセクションを挟んで、小池さんの演奏によるEWI(ウインドシンセサイザーといって、見た目はリコーダのような笛の形をしているのですが、アルバムで聴けるような、様々な音色が出せます)のテーマが始まるところからは、さらに時代を二十年ほど進ませて、七十~八十年代のフュージョンに移ります。僕としてはウェザーリポートのようなサウンドをイメージしたつもりです。

小池さんの素晴らしいソロで世界がどんどん拡がり、そこに再びテーマのメロディ(やはりEWI)が重なってくる中、小池さんのソロはさらに熱を帯びていきます。やがてリズム隊がフェードアウトし、EWIだけになった辺りからは、宇宙に飛んでいくような広がりのあるサウンドになります。どこかしら「2001年宇宙の旅」の世界だと、僕は思っています。小池さんには「なにか壮大な感じにしてください」とだけイメージを伝えたのですが、それを小池さんが見事に表現してくれました。

そしてその辺りから聞こえてくる赤ちゃんの声はなんと、僕の初孫の声です。不思議なものですが、その声を聴いているだけでつい微笑んでしまいます。親バカならぬ、お爺ちゃんバカですね。でも赤ちゃんの笑い声というのは、どんな素晴らしい楽器の演奏や音色にも負けないくらいの癒やしの力があるのかもしれません。

曲のタイトルは、ジャズのスタイルが次々と変化していくことと絡めて、「その先に見える風景」としました。

スイング時代、その先に見えた風景はビ・バップ、そしてハード・バップでした。そしてその次はモード、それからフュージョンとなり、今に至ります。ではこの先にはどんなサウンドが来るのか、そう、風景が見えるのでしょうか。この先、ジャズはどこに向かって進んで行くのでしょうか。

還暦を過ぎた僕には、実はこの先どうなるのかまったく見えていません。と言うよりも、今の僕の音楽はどちらかというと、過去に見てきた風景に戻っているといった方がいいのかもしれません。でも僕の孫の世代にはこの先、いろんな風景が見えるはずでしょうし、それに関しては、彼らには本当に多くの可能性があると思います。こと音楽においても、きっと今とはかなり違ったサウンドが、十年、二十年、三十年後に現れていると思います。

もちろん僕はその頃にはもう生きていませんから、それがどんなものなのかは知る由もありませんが、それが素晴らしいものであって欲しいと願わずにはいられません。それは同様に、環境であったり平和であったりもするわけです。未来を生きる子供達に、少しでも今より良いと言える世界を残せるよう、今を生きる我々が頑張らないといけないということですね。

実はこの曲はドン・グロルニックという素晴らしい作曲家兼ピアニストから受けた影響を素にして作った曲でもあります。ドン・グロルニックをよく知る人ならきっと、「ああ、この辺りのアイデアか」と察知してもらえると思います。この曲はその意味ではドン・グロルニックに敬意を表した曲でもあります。それがまさに僕が過去に見た風景であり、そしてその風景を基に、いま見えている風景を僕なりに表現してみました。

未来を生きる子供達に、少しでもいまよりましといえるような世界を残せるように、いまを生きる我々が頑張らないといけないということは、よく判っているのですが。

実はこの曲は、ドン・グロルニックという素晴らしい作曲家兼ピアニストから受けた影響を、自分なりに消化してできた曲でもあると考えています。きっとドン・グロルニックをよく知っている人なら、ああ、この辺りのアイデアねとわかってもらえると思います。この曲はその意味では、そのドン・グロルニックに敬意を表した曲でもあります。それがまさに僕が過去に見た風景であり、そしてその風景を基に、いま見えている風景を僕なりに表現してみました。

12)うつろう(作詞:納浩一)

参加メンバー

Vocal:HAKU

朗読:納葉

P : 島健

Gt:三好‘3吉’功郎

Organ:秋田慎治

Violin:西田けんたろう

Chelo:伊藤ハルトシ

解説

今回のアルバムでは自身の音楽人生でいままでトライしたことがなく、でもいつか一度は実現してみたいと思っていたことへの挑戦も大きなコンセプトのひとつです。例えば「ビッグバンドアレンジに挑戦」もそうですし、「ボイスによるハーモニーのアレンジ」もそうです。また「バイオリンやチェロを自分の楽曲に入れてみる」というのもそのひとつでした。

そんな中でも最もやってみたかったことのひとつ、そして最も「やれる」とは思っていなかったことが作詞です。ではなぜ作詞をしてみたいと思ったのか。

もともと僕が音楽に出会ったきっかけは、中学生の時のビートルズでした。それからというもの、僕は洋楽一辺倒の音楽人生でした。ですから日本のポップスや歌謡曲はほとんど、能動的には聴いてきませんでした。テレビで流れてくる音に耳を傾けるといった程度です(なのにいまでも、そらで歌えるその当時のヒット曲が結構あるのには驚きます)。いまも基本は同じなので、そんな点から言っても、日本語の歌詞の世界に関してはまったくのド素人です。そんな僕ですから、このアルバムを作ろうと思い立つほんの数ヶ月前の段階では、まさか自分が作詞をするとは考えもしていませんでした。

しかしこのアルバムの一番大事なコンセプトは「できない」と思うこと、そしてそれがもし「やってみたい」と思うことであるなら、それをこのアルバムで「やってみよう」という、言わば逆転の発想です。これは無理、あれは無理とあきらめるのではなく、ならばどうすればできるようになるのかを考え、そこから挑戦を始めてみる。そうやって考えてみると、作詞もそのひとつだったということです。

詩こそ、我が人生で一度も書いたことはありませんが、文章を書くという作業はここ三十年くらい、ジャズライフ誌での連載をはじめ、自分のHPやFB、また数冊の理論書等、実にたくさん書いてきました。そういった中には、政治のことや人生のこと、恋愛のことなど、言いたいことを山ほど発信してきました。その意味で言うと、言いたいことがなかったわけではなく、「詩」という形で自分の想いを表現したことがなかったということです。ずっと聴いてきた洋楽に関しても、その多くには、英語ではありますが、歌詞があります。それこそビートルズやスティービー・ワンダーやキャロル・キングらの曲の歌詞には本当に強く心揺さぶられ、僕の人生の大事な教えとなったような内容のものもたくさんあります。

そういったことを考えたときに、これは自分でも一曲くらい歌詞を書いてもいいんじゃないかと思うようになり、そんな漠然とした想いは以前から持っていました。また、いわゆるジャズミュージシャンが作るアルバムに自ら日本語で作詞した曲を入れてみれば、多少話題にもなるかなという狙いもありました。

とはいえ、聴いた瞬間に皆さんがこけるような歌詞だとしたら、それはやらない方がましですよね。それに関しては本当にプレッシャーがありました。そんなプレッシャーもあり、この「うつろう」の歌詞、もう一体何度書き直したことか。日本語とはいえ、歌詞の世界がこれほど奥深く、また一筋縄ではとても作ることのできないものであるということはもちろん判ってはいましたが、でも実際に自分でやってみて改めて思い知らされました。この歌詞が皆さんにはどのように感じられるのか、未だに不安でいっぱいです。

ただこの歌詞を、この曲で歌ってくれているHAKUに初めて見せた時、「納さんらしくてとても良い世界感だと思います。この歌詞、大好きです」と言ってもらえました。ちょっと一安心。そして今ではトライして本当によかったと思っています。もちろん未だに不安もありますが。

そのボーカリスト、HAKUについて。福岡在住のHAKUとは、五年ほど前に知り合いました。以前は都内に住んでいたのですが、今はその福岡に居を移したあるプロデューサーから、HAKUのアルバムでの演奏を依頼されたのが、彼女と知り合うきっかけです。その際に彼女のデビューアルバムを送ってもらったのですが、その音源を聴き、その一曲目で心を奪われてしまいました。「なんだ、この声!なんだ、この唄い方!一体誰、これ?」

もちろん、世の中には、特にジャズボーカルに関しては、日米問わず本当に上手いボーカリストはたくさんいますが、今回僕が求めていたのはそういった技巧派ではなく、独特のサウンドを持ったボーカリストだったのです。英語での歌も、自分のオリジナルを作る場合には全く想定していませんでした。まあ、英語の歌詞を書きたいと思っても、英語の知識が無さ過ぎて無理ですが。

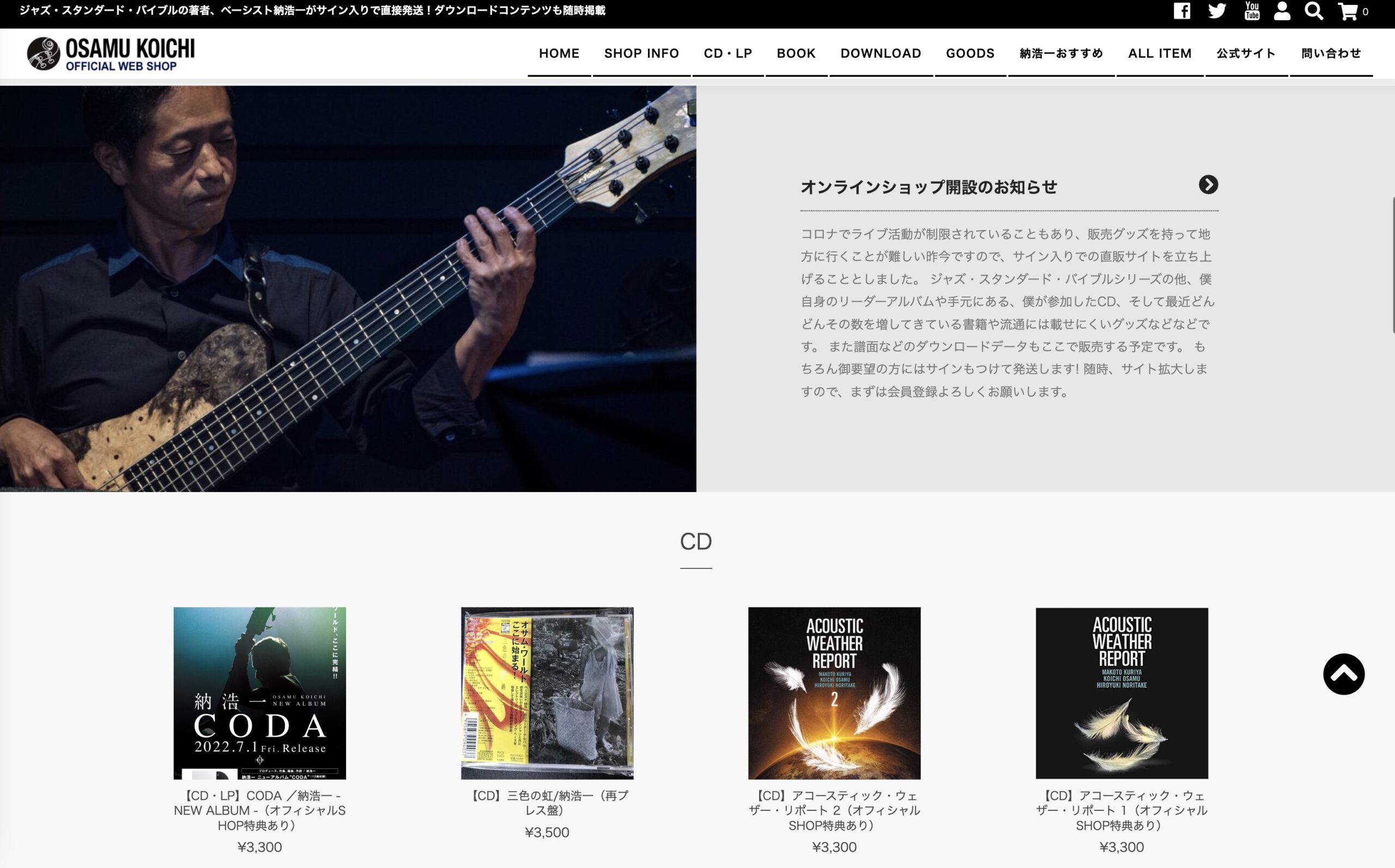

感想・レビュー大歓迎です。

本作「CODA」の感想・レビューを Amazon・各種SNS・Blog などに書いていただけると本当にありがたいです。

楽しく拝読・今後の参考にさせていただきます。

特に Amazon のレビューは大歓迎です。

※公式WEBSHOPでご購入の方もレビューできます。 今後ともよろしくお願いいたします。