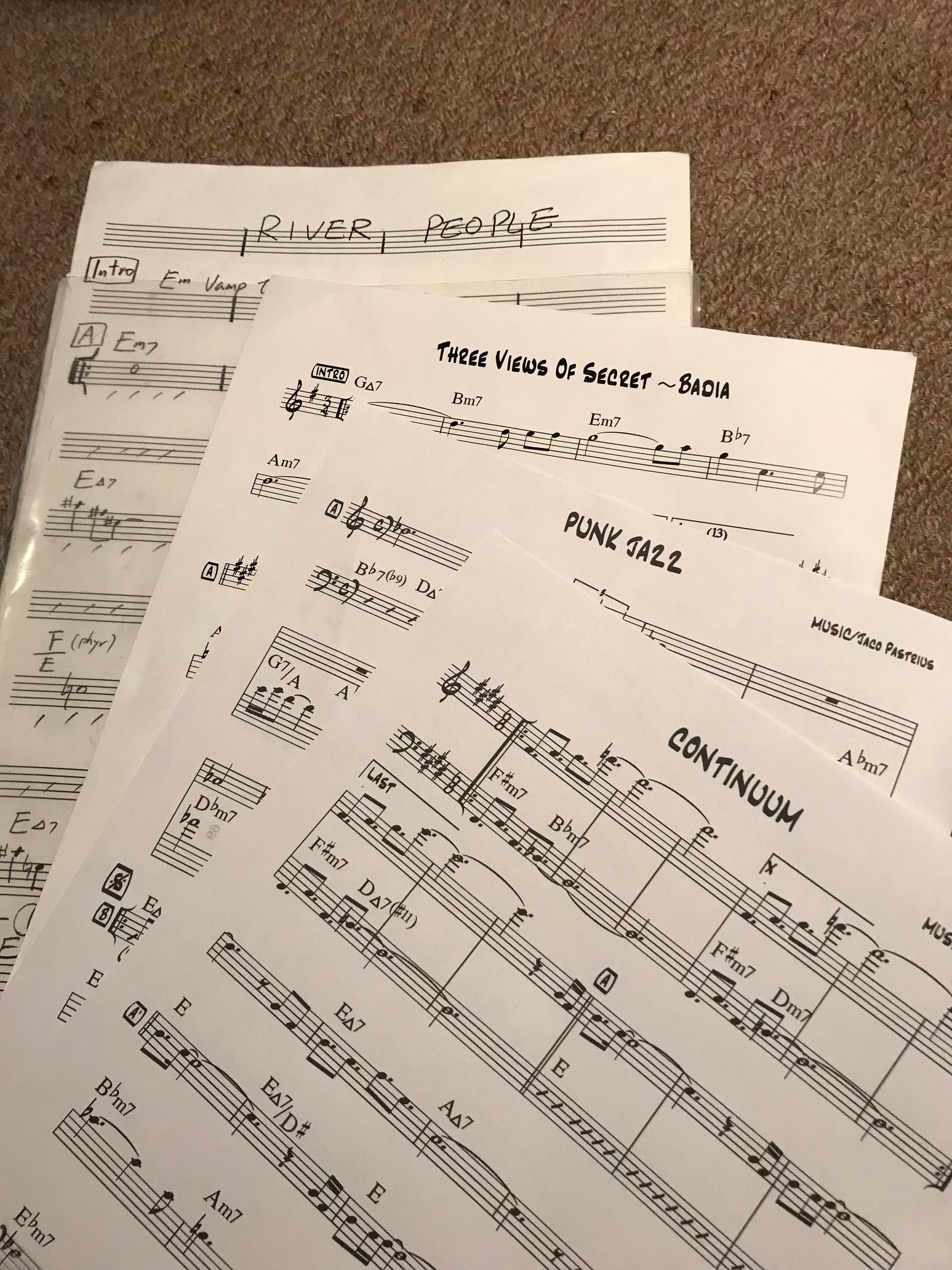

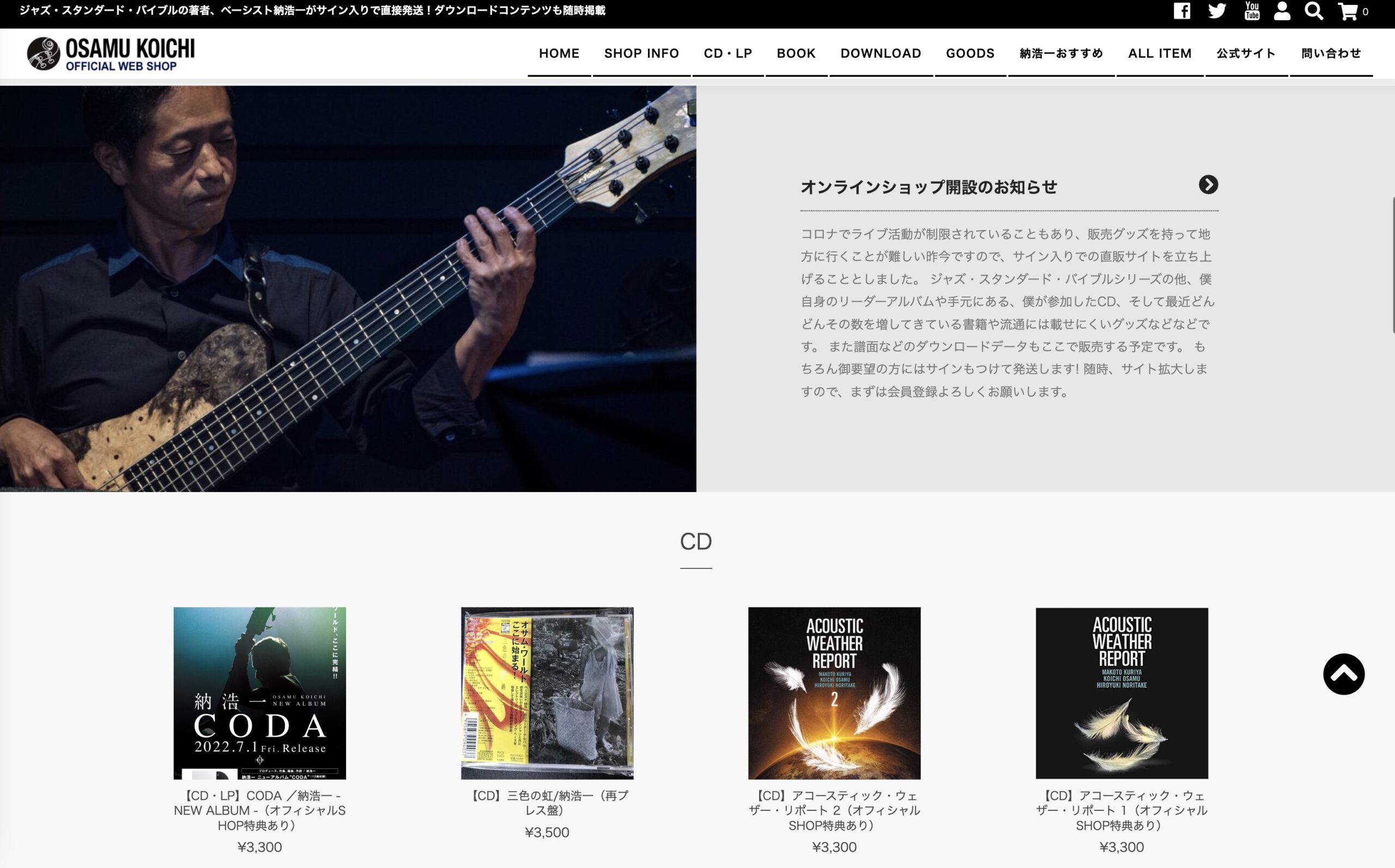

サロンの「インタビューコーナー」の新企画、僕がこれまでにジャズライフ誌などで、海外の著名なベーシストに行ったインタビューや対談の、その全て文字に起こしてサロンに再投稿するというものですが、その第2回目は、1997年10月号のジャズライフ誌でのビクター・ベイリーとの対談です。 ビクター・ベイリーといえば、ジャコ・パストリアスが抜けた後、そのあとを引き継いでウェザー・リポートに参加したことで、一躍ジャズシーンでの大活躍をスタートさせたベーシストですね。 もちろんベーシスト列伝で取り上げても良いような、素晴らしいベーシストです。 1960年生まれということで、まさに僕と同じ歳なんですが、本当に残念なことに2016年、若干56歳という若さでこの世を去ってしまいました。 実はこのインタビューの時も、そのインタビューの後の雑談のときに、彼自身の口から、長年患っている病気の話になったことをよく覚えていま【 …続く 】